- 鍼灸ってなに?どんなことをするの?

- 鍼灸治療がどうやって発展してきたのか知りたい。

「鍼灸(しんきゅう、はりきゅう)」ではどのようなことをするのか、どんな歴史を持った治療なのか、気になることはありませんか?

東洋医学や鍼灸について学ぶ機会は多くありません。

どのように発展してきた医療なのか知らないと、治療にも不安を感じますよね。

今回の記事では鍼灸の基本と歴史について解説。

読むと鍼灸の基礎と成り立ちが分かり治療への不安がなくなります。

鍼灸とは、東洋医学の「鍼(はり)治療」と「灸(きゅう)治療」のこと。

古代中国の時代からさまざまな実践を経て発展した歴史ある治療法です。

ぜひ記事を読んで鍼灸の理解を深める参考にしてくださいね。

鍼灸とは長い歴史を持つ鍼と灸の伝統的治療法

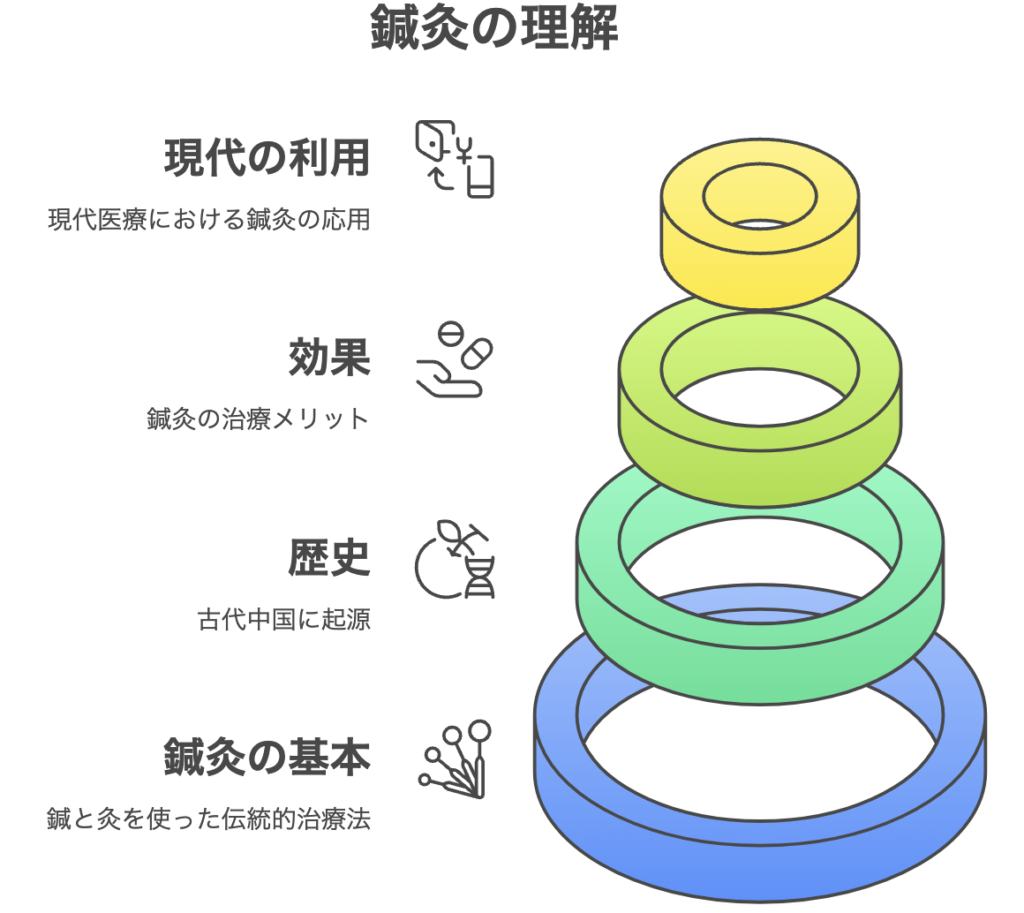

鍼灸の理解に必要なことは以下のとおりです。

- 鍼灸の基本〜鍼治療と灸治療

- 鍼灸の歴史〜古代中国から現代まで

- 日本の鍼灸の歴史

- 鍼灸の効果

- 現代の利用方法

順番に解説します。

鍼灸の基本〜鍼治療と灸治療

「鍼灸」とは鍼治療と灸治療を合わせた言葉です。

症状に適した部位に刺激を与えることで体全体のバランスを整え、体に備わっている自己治癒力を高める治療を主に行います。

刺激を与える部位は「穴(ツボ)」「経穴(けいけつ)」、

ツボが繋がっている道のことは「経絡(けいらく)」と呼ばれます。

鍼治療と灸治療、それぞれの特徴は次の表のとおりです。

使用する道具や、与える刺激、必要な資格などの違いがあります。

| 鍼治療 | 灸治療 | |

| 道具 | 鍼(はり)など | 艾(もぐさ)など |

| 与える刺激 | 物理的な刺激 | 熱刺激 |

| 必要な資格 | はり師 | きゅう師 |

鍼治療

鍼治療は細い針を使用してツボに刺激を与える治療法です。

刺激によって起こる体の自然な生体反応を活用して、病気の治療や予防を行います。

鍼治療を行うには施術者が「はり師免許」を取得していることが必要です。

灸治療

灸治療では、艾(もぐさ)などを燃焼させて、ツボに刺激を与えます。

艾(もぐさ)とは乾燥させたヨモギの葉っぱを固めたものです。

鍼治療では物理的な刺激でしたが、灸治療では熱刺激を与えて病気の治療や予防を行うのが特徴です。

灸治療を行うには施術者に「きゅう師免許」が必要です。

鍼灸は東洋医学の中で発展してきた伝統医療

東洋医学とは、中国を中心として朝鮮半島やベトナム、日本などアジア各国で発展してきた伝統医療のことです。

東洋医学には以下のような治療法が含まれます。

- 鍼灸

- 漢方薬

- あん摩マッサージ、など

今回は東洋医学の鍼灸を中心とした歴史について解説します。

鍼灸の歴史〜古代中国から現代までの発展

鍼灸の起源は2000年以上前の古代中国です。

鍼灸の発展を大まかに分けると、次の4つの時期に分類されます。

- 鍼灸の始まり〜古代中国

- 鍼灸の体系化〜黄帝内経の時代

- 鍼灸の発展〜アジア各国への広がり

- 近代の鍼灸〜世界への広がり

鍼灸の始まり〜古代中国

鍼(はり)の起源

「鍼(はり)」の起源は、石器時代に傷口の膿(うみ)を出すのに使われていた砭石(へんせき)です。

紀元前、古代中国の時代。

学問としての医療の発達がなかったころ、ケガや病気の対処は次のような原始的なものでした。

- さする

- なめる

- おさえる

しかし石器を使うようになると、傷口にできる膿(うみ)を切って取り除くようになり、それが「鍼」の元になったとされています。

膿を出すのに使われたするどい石器は「砭石(へんせき)」と呼ばれています。

灸(きゅう)の起源

「灸」の起源は熱して治療に使われた、ヨモギの葉です。

古代中国の時代、北方民族独自の医学では、人間は歳をとるにつれて熱を失って老いていくという考え方がありました。

そこで、どんな環境でも育つヨモギの葉を熱して治療に使ったことが「灸」の起源となり、中国にも伝わりました。

ヨモギの葉を加工して作られた「艾(もぐさ)」は現代の灸治療でも使用されています。

鍼灸の体系化〜黄帝内経の時代

文明の発達にしたがい、鍼灸を含む東洋医学の知識は医学書「黄帝内経(こうていだいけい)」としてまとめられました。

黄帝内経は、体系立ててまとめられた中国で最も歴史のある医学書です。

皇帝が質問し医者が答える、現代でいうQ&A方式で執筆されており、以下の2つの構成に分かれています。

- 「素問(そもん)」〜医学の基本的な内容。

- 「霊枢(れいすう)」〜鍼灸などの具体的な方法や理論について。

「素問」では人体の基本的な機能や、病気の原因、診断方法など基本的な内容が解説され、「霊柩」では鍼灸に関する具体的な理論の解説がなされました。

- 経穴(ツボ)や経絡について

- 鍼の刺し方や、種類について

- 灸のすえ方、種類について、など

その後、黄帝内経の内容を踏まえて発展した医学書である「難経」では脈診について詳細な記述があり、その後の鍼灸治療の発展に影響を与えました。

脈診は脈から患者の状態を把握する、東洋医学で重視されている診断方法の1つです。

鍼灸の発展〜アジア各国への広がり

体系化と同時に鍼灸は技術を発達させながら、人の行き来によって中国以外の国々にも広がっていきました。

- 朝鮮半島

- ベトナム

- 日本、など

中国と近い位置にある朝鮮半島とは人の交流も多く、1〜3世紀頃の早い時期から鍼灸の理論が伝わりました。

ベトナムの鍼灸は中国の影響を強く受けながらも、独自の伝統医学として発展し現在まで続いていきます。

日本では奈良時代に仏教の教えと共に鍼灸の技術も伝わり、その後の発展の基礎ができました。

近代の鍼灸〜世界への広がり

近代以降、鍼灸の文化はアジア以外の地域にも認知され、さらなる広がりを見せています。

- 1971年、中国での鍼麻酔を使用した手術が世界中のメディアに報道される。

- 1979年、WHO(世界保健機関)による鍼灸治療における43個の適応疾患の発表。

- 1989年、経穴などの鍼灸に関する用語がWHOジュネーブ会議で承認される。

- 2008年、WHO西太平洋事務局が経穴(ツボ)の位置を標準化する動きを開始する。

中国、韓国、日本など、アジア地域を中心に発展してきた鍼灸治療は、1971年に当時のアメリカ大統領が中国を訪問したことをきっかけに世界的に報道され、広く認知されていきました。

現在は鍼灸が限られた地域だけの技術ではなく、世界的な機関からも認められた治療として発展していくために、効果の科学的な検証など、さまざまな取り組みが世界中で行われています。

日本の鍼灸の歴史

日本の鍼灸の歴史は、次の4つの時期に分けられます。

- 大陸からの鍼灸の伝来

- 日本独自の鍼灸の発展

- 明治以降の鍼灸の衰退

- 近代の鍼灸の発展

順番に解説します。

大陸からの鍼灸の伝来

鍼灸の知識や技術は、先に発展していた中国や朝鮮半島との交流をきっかけに日本に伝わってきました。

奈良時代の法律が定められている「大宝律令」には、「鍼博士」「鍼師」などの医療に従事する職業についての記載が正式に記録されています。

平安時代には日本で現存する最古の医学書である「医心方」が登場し、それまでの中国で培われた東洋医学の知識がまとめられています。

日本独自の鍼灸の発展

室町時代以降から江戸時代終わりごろまで、日本では中国とは違った独自の鍼灸技術が発展しました。

- 打鍼法

- 管鍼法

軽く叩くようにして鍼を扱う打鍼法や、細い管に入れて鍼を刺す管鍼法は、患者への痛みが少ないのが特徴です。

痛みに比較的弱いとされる日本人の肌の性質に合っていることも特徴で、現代に続く日本鍼灸の技術の元となっています。

明治以降の鍼灸の衰退

明治時代以降、政府の方針で日本の医療は西洋医学を積極的に取り入れることとなり、鍼灸を含めた東洋医学は一時期衰退してしまいます。

さらに第二次世界大戦後にはGHQによって鍼灸治療が禁止されかけましたが、数多くの人の活動によって禁止の難を逃れ、活動を継続できることとなりました。

1947年には現在の「あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律」の元となる法律ができ、日本の鍼灸治療は新たなスタートを切ることになります。

近代の鍼灸の発展

鍼灸が世界的に注目されていく中、日本でも鍼灸の発展はより活発になってきています。

- 鍼灸の効果についての科学的な検証

- 健康保険の適用

- 教育機関の整備(短期大学、4年生大学、大学院)など

高齢化が進む社会情勢もあり、日本では健康への関心が集まっている状況です。

そういった需要もある中で、体が持つ本来の免疫力を高める東洋医学や鍼灸治療にはますますの発展が期待されています。

鍼灸の効果

鍼灸を受けることで得られる効果は以下のとおりです。

- 自然治癒力や免疫機能を向上させる

- 痛みを減らす

- ストレス軽減

自然治癒力や免疫機能を向上させる

鍼灸治療を行うことで白血球が元気になったり、自律神経などの体のバランスを整える効果が期待できます。

人が本来持っている自然治癒力が高まるため、限定された症状だけではなく、幅広い病気の症状に効果があるのが特徴です。

痛みを減らす

鍼治療を行うと脳からエンドルフィンが分泌され、痛みを和らげます。

鍼の刺激で痛みの伝達を抑えることも可能です。

ストレス軽減

鍼灸の効果によって、疲れた体や心を休めることでストレスを軽減できます。

施術スペースではリラックスして過ごせるよう、治療に適した環境を準備します。

現代の利用方法

現代では「東洋医学」と「西洋医学」の良いところを組み合わせた「統合医療」の動きも広がっています。

東洋医学は、体全体のバランスを整え自然治癒力を高めることで、治療や予防を行う医学。

西洋医学は、症状の原因を取り除き、急性の病気やケガに対する治療を行う医学です。

病気の治療は西洋医学が中心となっていますが、以下のような注意点もあります。

- 薬の副作用。

- 慢性的な症状など、対応できない症状もある。

東洋医学である鍼灸は、鍼や灸で刺激を与えることで、人が持つ本来の治癒力を高めます。

薬を使用しないため、投薬による副作用の心配がありません。

自己治癒力を高めるため、原因がはっきりしない慢性的な症状にも幅広く対応できます。

東洋医学と西洋医学、それぞれの特徴やメリットを理解して、症状によって治療法を使い分けていくことも必要です。

まとめ〜鍼灸は歴史ある東洋医学の治療法

今回は鍼灸の「基礎知識」と「歴史」について解説しました。

鍼灸とは鍼と灸を使用した東洋医学の治療法のこと。

古代中国から、アジア各国、世界へと広まった歴史ある伝統医療です。

馴染みのない治療でも、その成り立ちや発展の歴史を知ることで安心して治療を受けることにつながります。

心配なことがあれば鍼灸院の施術担当者に、直接不安な点を聞いてみるのもオススメです。

記事の内容が東洋医学の歴史を知り、鍼灸への興味を持つきっかけになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント